自分の短い社会人生活を振り返り、キャリアアップに間違いなく大きな貢献をした資格取得。

難関資格ホルダーとなっただけではなく、何より成功体験を連続して得ることにより、抵抗がある分野に対する一歩を踏み出すフットワークが軽くなった。

目標の資格を取得できたあなた自身、資格取得後に何かしら大きなチャレンジに進めた将来のあなた自身を想像しながら読み進めてほしい。

本記事のターゲットは資格取得を目指す20代~30代の若手層。

資格の選定が済み、次のステップへ進むあなたに、私が実際行った資格取得の進め方を書いていく。

おーぶです。Twitterやってます。

【結論】まず最初に試験予約。あとはどうとでもなる。

締め切り効果を活用しよう。

締め切り効果とは、期限が近付くと人の集中力や生産性が高まる心理現象。

締め切りによって行動に優先順位をつけ効率的に物事を進めるので、まず最初に試験を予約することから始めよう。

試験予約後、家族や会社の上司や同僚など、親しい人に「○月○日に△△の資格を受験し合格する」と宣言するのも効果的だろう。(コミットメント効果)

ここまで進めたらあとは資格学習を進めるだけ。資格取得までの道のりは険しくない。

学習の進め方においても、1つだけポイントがある。

【学習の進め方】過去問から始める

過去問から学習を始めよう。過去問から始めるメリットは大きく2つある。

①学習の最大効率を見込めるアウトプット・インプット比率の黄金比(3:7)を保ちやすい

②試験合格ラインの知識と自分の知識の差を測りやすい

インプット教材を読む場合は、過去問の解説が難しい単元だけに絞る。

過去問から学習を始めることにより、効率的に学習を進められる2つの大きなメリットが得られる。

メリット① 学習の最大効率を見込めるアウトプット・インプット比率の黄金比を(3:7)保ちやすい

アウトプットとはインプットした知識を活用すること。

過去問学習により、インプットした知識をしつこく活用することにより、長期記憶に染み込ませやすい。

インプットに比重をおいてしまうと、短期記憶に留まりやすく忘れやすい。

また、アウトプットに比重を置くことにより実践力があがる。

活用し続けることで知識はスキルに変わる。本番の試験や実業務で大いに活躍する準備ができる。

メリット② 試験合格ラインの知識と自分の差を測りやすい

各資格において、合格ラインは公表されていることが多い。

また、資格合格に向け有用な学習サイトはいくつもある。

それらのサイトで用意された過去問の正答率を9割程度に仕上げることで試験合格に必要なラインを達することができるだろう。

正答率はもちろん明記されることになるため、試験までの残りの日数までにやるべきタスクを逆算しやすい。

これらのメリットを最大限享受し、効率的で具体的な学習の進め方を書いていく。

【序盤・中盤・終盤】それぞれ意識すること

序盤

過去問を1周まわして全体像を把握することがゴール。

まだ回答しなくていい。問題や解説を読み、試験の全体像をイメージしよう。

1周することで、どんな問題が出るのか、何に重点を置かれているのか、何に関する問題が自分は苦手なのかなど、全体像がふわっと見えることになる。

ここが一番ストレスがかかりやすいから、頑張って乗り切ろう。

中盤

さらに過去問を2周ほどまわし、知識の定着と苦手分野を洗い出す。

ここでは実際に問題を回答していく。正解しなくても焦らなくていい。

正解・不正解でも解説には目を通そう。1周目と大きく違うのは既視感が出てくること。

この中盤により得た知識が定着していく。このあたりから少しずつ学習が楽しくなってくるだろう。

また、苦手分野を洗い出すことにより、試験本番前に必要な学習が見え、合格率を大きくあげることになる。

終盤

苦手分野の克服。

終盤では苦手分野を克服することを強く意識しよう。

解答を読みわからない部分を調べるも良し。インプット教材に戻り理解の解像度をあげるも良し。

ここまで進むことができた自分を褒め称え、恐れずに試験本番にのぞもう。

【最後に】

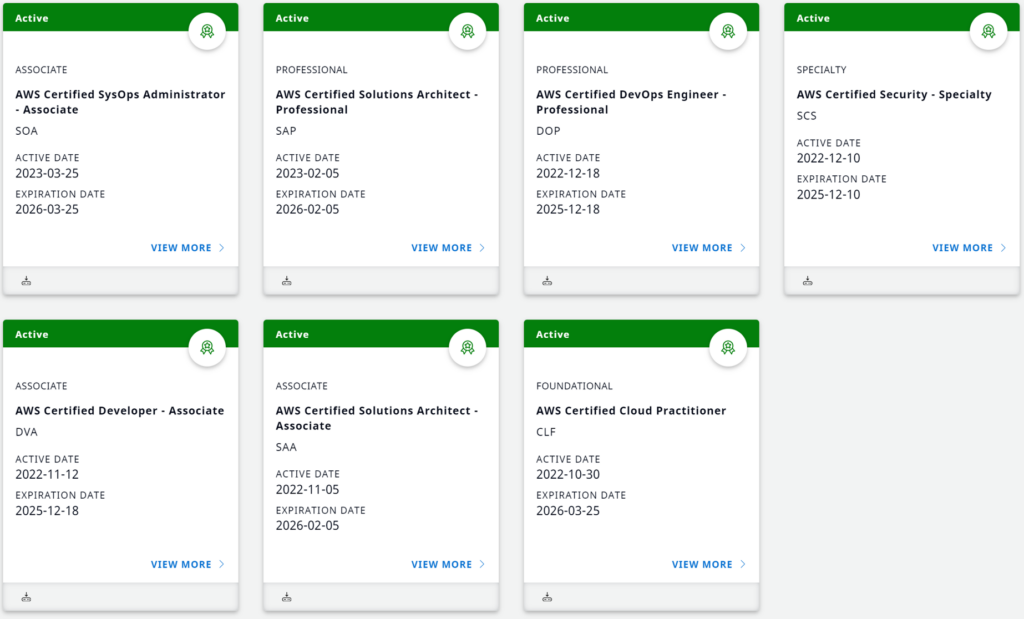

著者の資格取得遍歴です。

取得資格:

CCNA(2019年11月取得)、AWS資格7種(画像参照)、Linuc1(2024年2月取得)

皆さんにとって、この経験が少しでも背中を押す材料になればうれしいです。

最後に一言だけ言いたいことは、試験に落ちても問題ありません。

著者も何度も不合格になった上で、目標とした資格は合格してきました。

資格取得に限った話ではありませんが、目標の達成自体は結果に過ぎず、結果までの過程が一番の成長している期間だと考えています。

頑張れていない時期が一番つらいと思います。日々の自分を上手に褒めて、明日の自分につないでいきましょう。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

コメント